読みが共通している商標は、必ずしも似ているとは限らない(AFURI事件)

| AFURI (ラーメン店、 無効だと主張した側) (商標登録第6245408号) | 吉川醸造 (酒造会社、 無効だと主張された側) (商標登録第6409633号) |

|  |

[有名ラーメン店が起こした商標権無効審判]

ラーメンは、醤油・味噌・塩・豚骨のみならず、様々な系統に細分化されています。中でも「淡麗系」はあっさりしていることから、脂っこいものが苦手な人にも人気です。

そんな「淡麗系」の元祖と言われるラーメン店が、酒造会社に対して商標権の侵害訴訟と、それに伴う無効審判を起こしました。

酒造会社が「弊社はラーメンと関係の薄い日本酒を扱っているのに、商標権侵害だと警告されている。商品の廃棄処分まで要求されている」といったプレスリリースを出したことで、炎上騒動となりました。

炎上のせいで偏ったイメージを持たれましたが、実際にはどのような争いが行われていたのでしょうか。

本記事では、並行して行われた複数の訴訟・審判のうち、無効審判に焦点を当てます。

[無効審判の経緯]

無効審判とは、登録された商標権に無効理由がある場合に特許庁に対して請求できる審判です。

無効審判で「商標同士が類似する」「この商標は他の商標との関係で出所の混同を起こす」と認められると、商標権侵害の訴えでも侵害成立と認められやすくなります。

無効だと請求したのは、AFURI株式会社(以下、AFURI)です。

ラーメン店『AFURI』の運営を行う会社です。

請求されたのは、吉川醸造株式会社(以下、吉川醸造)です。

日本酒を製造販売する会社です。

AFURIは2019年4月24日に、「清酒」を指定商品に含む商標「AFURI」を出願しました。その後2020年4月14日に設定登録されました(商標登録第6245408号)。ラーメン店ですが、「清酒」まで含めて商標登録出願していました。

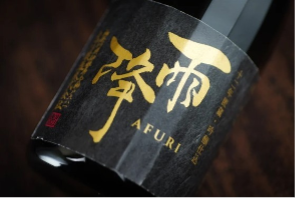

一方で吉川醸造は、2021年1月27日に、「清酒」を指定商品に含む商標「雨降」を出願しました。その後2021年6月30日に設定登録されました(商標登録第6409633号)。

両社の商標は以下です。

| AFURI (ラーメン店、 無効だと主張した側) (商標登録第6245408号) | 吉川醸造 (酒造会社、 無効だと主張された側) (商標登録第6409633号) |

|  |

AFURIは2022年8月、自身の登録商標「AFURI」を基に、吉川醸造に商標権侵害である旨の警告を出しました。

同時期の2022年8月22日、AFURIは吉川醸造の登録商標「雨降」について、無効審判を請求しました。

無効審判で争った結果、特許庁は「登録商標『雨降』には無効理由がない」と審決を下しました。

AFURIはこの判断に不満を持ち、審決を取り消すべく東京高裁に控訴しました。

[争われた論点と、両者の主張]

無効審判とその審決取消訴訟で争われた主な論点は、以下の2点です。

1)商標「雨降」と商標「AFURI」が類似するか(商標法4条1項11号)

2)商標「雨降」は商標「AFURI」との関係で出所混同を生じるか(商標法4条1項10号、15号)

1)商標「雨降」と商標「AFURI」が類似するか

商標同士が似ているか否かを判断する主な基準は、「外観・称呼・観念」です。

外観は、商標の見た目を指します。

称呼は、商標から生じる発音を指します。

観念は、商標の持つイメージを指します。

一般的な傾向として、「称呼」つまり発音同士が近似の場合に商標が類似すると判断されやすい傾向にあります。

この他、商標がどういった使用をされているか、どのように販売されているか、どのような需要者層があるかなどの、「取引の実情」も類否判断に影響します。

AFURIは、「商標「雨降」と商標「AFURI」は類似する」と主張しました。

根拠としては、「商標同士の称呼が共通する」「商標同士の観念が共通する」の2点です。

「商標同士の称呼が共通する」点について、AFURIは具体的に以下のように主張しました。

・吉川醸造が製造販売する日本酒のラベル前面には商標「雨降」と大書し表示されているが、ラベル前面部分において「AFURI」の欧文字が「雨降」の文字に近接して配置されている。こうした吉川醸造の商品の取引の実情を考慮すると、商標「雨降」からは「アフリ」の称呼が生じる。

・三省堂版コンサイス地名辞典日本編によると「あふり-やま」欄に「雨降山」と記載されている。そのため、「雨降」は「あふり(アフリ)」と称呼するといえる。

これに対して吉川醸造は、以下のように反論しました。

・商品の「取引の実情」とは、その指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情を指すものであって、単にその商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的・限定的な取引の実情を指すものではない。

吉川醸造の商品のラベル前面部分において、「AFURI」の欧文字が「雨降」の文字に近接して配置されているのは、特殊的・限定的な取引の実情に過ぎない。

・三省堂版コンサイス地名辞典日本編に掲載されているのは「雨降山」の文字であり、「雨降」の文字ではない。同地名事典には、「雨降」の文字で「アフリ」の称呼が生じる項目は掲載されていない。むしろ日本全国には、「雨降山」と記載して「アメフリヤマ」と称呼する山が少なからず存在する。

また、「商標同士の観念が共通する」点について、AFURIは具体的に以下のように主張しました。

ここでも、両社の商標を掲載します。

| AFURI (ラーメン店、 無効だと主張した側) (商標登録第6245408号) | 吉川醸造 (酒造会社、 無効だと主張された側) (商標登録第6409633号) |

|  |

・商標「雨降」については、吉川醸造の商品は、神奈川県伊勢原市、厚木市及び秦野市にまたがって位置する丹沢山系大山の水を原料とする。丹沢山系大山は古来より「雨降山」と呼ばれている。そのため、商標「雨降」からは「丹沢山系大山の通称「阿夫利山(雨降山)」の観念が生ずる。

これに対して吉川醸造は、以下のように反論しました。

・吉川醸造が商標「雨降」を、AFURIが商標「AFURI」を、それぞれどのように使用しているかという事情は、特殊的・限定的な取引の実情であるため、類否判断において考慮することはできない。

2)商標「雨降」は商標「AFURI」との関係で出所混同を生じるか

商標同士が類似するかとは別に、「商標の出所に関連性がある」と需要者に勘違いさせる場合は、出所混同を生じる商標と認定されます。

具体的には、商標「AFURI」が商標「雨降」の出願時・登録時に需要者の間に広く認識されていた場合、商標「雨降」がAFURIに関係ある商標と誤認する需要者が出てくる、ということです。

AFURIは商標の出所混同の可能性について、具体的に以下のように主張しました。

・AFURI店舗は、平成13年に店舗を出店して以降、国内外で合計28店舗も出店している。

・国内外のAFURI店舗における直近5年の売上高は常時10億円以上の売上を計上し、広告宣伝費は常時数百万円を超えている。

・AFURI店舗は、近時のテレビ番組内での特集、ウェブメディアやSNSで注目されている。

・よって、商標「AFURI」は商標「雨降」の出願時・登録時に需要者の間に広く認識されていたので、商標「雨降」は商標「AFURI」との関係で出所の混同を生じる商標である。

これに対して吉川醸造は、以下のように反論しました。

・AFURIが日本国内で16店舗を有していたとしても、日本全国におけるラーメン店中の割合(シェア)としてはわずか0.08%に過ぎない。

・日本全国におけるラーメン店の年間売上高と比べたAFURIの売上高のシェアも極めて少なく、広告宣伝費についてはその詳細が不明である。

・テレビ番組における紹介のうち、商標「雨降」の登録査定日(令和3年6月24日)前の番組として考慮し得るのは、僅か1件である。

・よって、商標「AFURI」は商標「雨降」の出願時・登録時に需要者の間に広く認識されていたとはいえないので、商標「雨降」と商標「AFURI」で出所の混同は生じない。

[高裁は、商標「雨降」は無効とならないと判断]

改めて、両社の商標を比較します。

| AFURI (ラーメン店、 無効だと主張した側) (商標登録第6245408号) | 吉川醸造 (酒造会社、 無効だと主張された側) (商標登録第6409633号) |

|  |

知財高裁は、論点についてそれぞれ以下のように判断しました。

1)商標「雨降」と商標「AFURI」が類似するか(商標法4条1項11号)

→類似しない

2)商標「雨降」は商標「AFURI」との関係で出所混同を生じるか(商標法4条1項10号、15号)

→出所混同を生じない

1)商標「雨降」と商標「AFURI」が類似するか

高裁は、「外観・称呼・観念」の観点から、商標同士が類似しないと結論付けました。

・商標「雨降」と商標「AFURI」とを比較すると、外観においては、両者は文字の種類が漢字と欧文字とで異なり、商標「雨降」が筆文字風であることや右上方から左斜め下へ書してなるのに対し、商標「AFURI」は左から右に横書きしたものであって、明らかに異なっている。

・称呼においては、商標「雨降」が「アメフリ」、「ウコー」の称呼を生じるのに対し、商標「AFURI」は「アフリ」の称呼が生じる。

・観念においては、商標「雨降」は「雨の降ること。雨が降っている間。雨降り」といった観念が生じるのに対し、商標「AFURI」は特定の観念を生じるものではない。仮に「雨降」や「AFURI」の名称が「阿夫利山」に由来するとしても、それが当該指定商品についての一般的な事実であると言える証拠はなく、両商標から「丹沢山系大山の通称「阿夫利山(雨降山)」の観念が生じるものとは認められない。

・そうすると、商標「雨降」と商標「AFURI」は、外観と観念において相違するものであって、称呼において共通の要素があるとしても、外観及び観念の相違は称呼の共通性を凌駕する。

商標同士の外観が大きく違うこと、観念については「阿夫利山」で共通すると言えず異なっていること、そしてその2つの要素の影響は称呼の共通性よりも大きいことを、明確にしました。

2)商標「雨降」は商標「AFURI」との関係で出所混同を生じるか

高裁は、商標「雨降」の出願時・登録時に、商標「AFURI」が需要者に広く認識されていたとはいえない、と結論付けました。

・AFURI店舗は、我が国に多数存在するラーメン店舗との比較では、国内では首都圏を中心に16店舗にとどまっていること、宣伝広告やメディアへの露出等によって周知著名と言い得る程度に使用商標が知られていることを示す証拠がないことからすると、商標「AFURI」が周知著名であると認めるに足りない。

・また、商標「雨降」の指定商品である「日本酒等の酒類」において「AFURI」が周知であると認めるに足りる証拠はなく、「日本酒等の酒類」と「ラーメンの提供」に密接な関連性はなく、需要者の相当部分が共通するとも認め難い。

・以上の事情に照らせば、商標「雨降」を「日本酒等の酒類」に使用するときは、その取引者及び需要者において、AFURIと緊密な関係のある営業主の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

店舗数から知名度が高いとはいえないこと、また吉川醸造とAFURIのメインの業務同士の需要者が重複しないことから、両商標は出所混同を生じないことを明確にしました。

1)及び2)の論点より、商標「雨降」は無効とならず、登録が維持されることとなりました。

[弊所の見解]

先に述べたように、商標同士の類否判断の主な基準は、「外観・称呼・観念」です。

そして「称呼」つまり読み方が共通している場合に、商標が類似すると判断されやすい傾向にあります。

しかし今回の場合は、商標「AFURI」は英文字で横書きなのに対し、商標「雨降」は漢字で縦書きかつ筆文字風という、「外観」つまり見た目が異なっていることが類否判断の決定打となりました。

商標の見た目が大きく違うと、読み方が共通していても非類似と判断される場合もあると分かる判決でした。

以上

解説 弁理士 山口明希